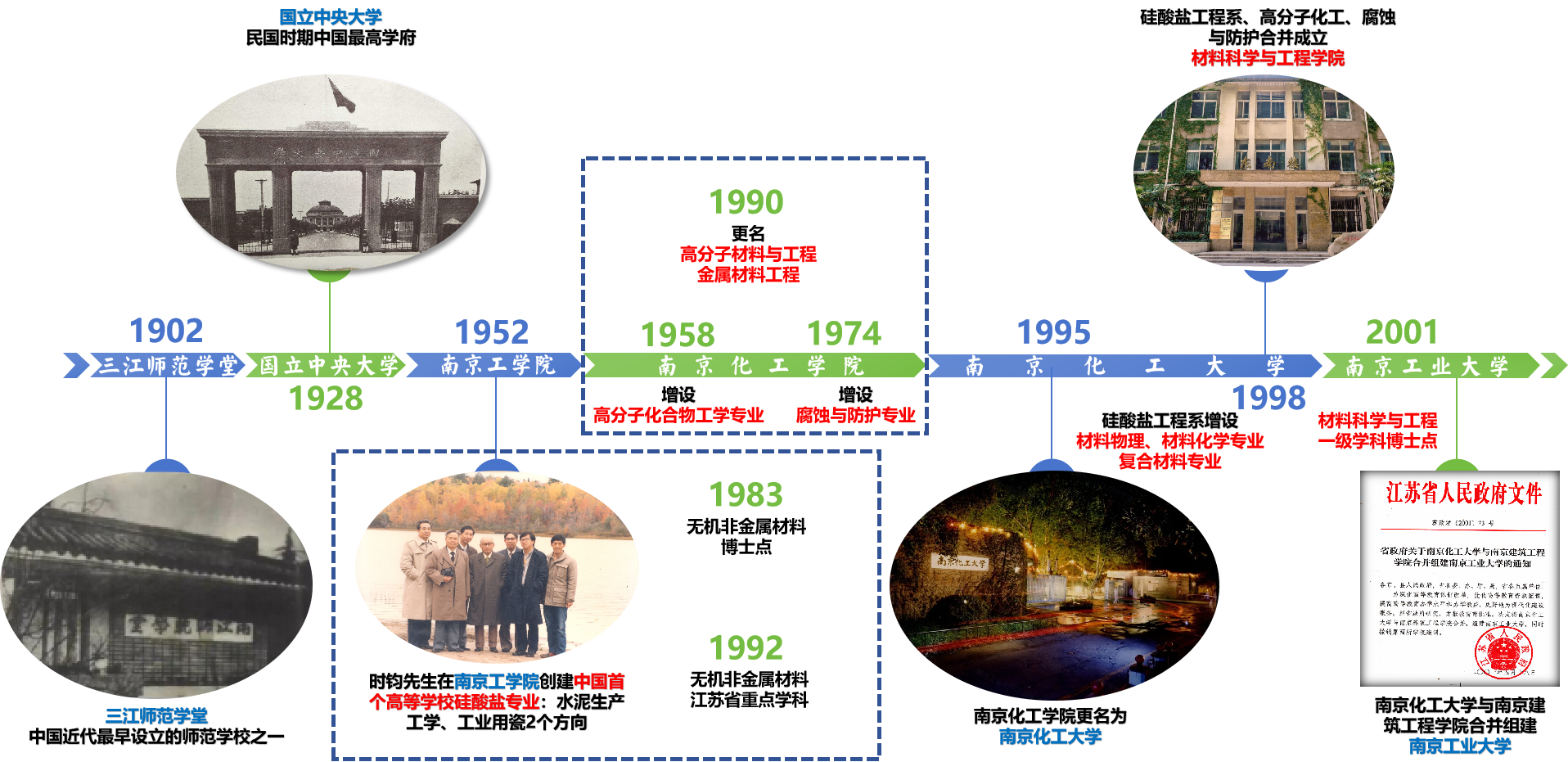

南京工业大学材料科学与工程学院历史悠久,底蕴深厚。渊源于1902年创办的三江师范学堂,发端于中央大学和金陵大学的化学系,起始于1952年原南京工学院化工系主任时钧先生倡导创建的新中国首个硅酸盐专业(设水泥生产工学、工业用瓷2个方向)。1958年,在南京工学院化工系基础上成立了南京化工学院,除原有硅酸盐工程系外,新增设了有机系高分子化合物工学专业;1974年,化工设备防腐蚀专业招生,1978年变更为腐蚀与防护专业;随后,硅酸盐工程系进一步拓展,相继设立了材料物理、材料化学、复合材料与工程等专业。至1998年,硅酸盐工程系、有机系高分子化工专业以及应用化学系腐蚀与防护专业合并,共同组建了材料科学与工程学院。

七十载春华秋实,一代代材料人砼心润德、笃行志远、守正创新、勇攀高峰,形成了科产教协同育人机制完善、学科发展优势突出的办学特色。

砥砺奋进,结学科硕果

1998年合并建院以来,学科入选国家一级重点学科培育建设点、江苏省优势学科、省重点学科、GF特色学科。ESI排名连年攀升,2021年位居全球前1‰(2025年5月位居0.37‰,全球第56位),支撑我校化学、工程学ESI排名进入全球前1‰。拥有材料科学与工程一级学科博士点、材料与化工工程博士点、高分子化学与物理以及非金属矿产资源利用2个二级学科博士点;设材料科学与工程博士后流动站。

学科聚焦国家“双碳”战略和“卡脖子”关键技术,推进学科与专业、科研与育人协同发展,在低碳胶凝材料制造及应用、前沿新材料、先进金属材料及腐蚀防护、高分子材料及加工工程、先进能源材料与器件等科研领域保持明显的特色和优势,并在新质生产力发展要求下,积极推进绿色赋能、健康赋能、AI赋能的交叉材料学科专业建设,优先布局生物医用材料、低空材料、智能材料等新型研究方向,通过搭建跨学科研究平台,促进材料科学与生物医学、航空航天、信息技术等领域的深度融合,催生新学科前沿、新科技领域和新创新形态。

栉风沐雨,建人才高地

薪火传承,在唐明述院士、杨南如先生、胡道和先生等老一辈材料人的引领下,学院传承学校时钧先生精神谱系,凝练形成了以“信念坚定、同心同德,爱岗敬业、立德树人,勤奋严谨、开拓创新,诚朴笃实、甘于奉献”为核心的“砼心精神”师德文化,教师队伍中涌现出全国优秀教师、全国劳动模范、江苏省教学名师、江苏省五一劳动奖章、全省高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队等一批先进典型。建有教育部创新团队、国防创新团队,现有教职工165人,其中有专任教师135人(高级职称占比85%,海外经历占比70%),中国工程院院士3名(兼职2名),欧洲科学院院士、西班牙皇家工程院院士1人,国家级重大项目首席科学家6人次、国家级有突出贡献中青年专家2人、国家百千万人才工程国家级人选2人、国家优青、江苏省产业科技创新领军人才、江苏省“333”高层次人才等。此外,学院聘请行业、企业杰出人才担任特聘教授、兼职教授,共同组成了一支梯队合理、凝聚力强、学术水平好、创新能力高的师资队伍。

润德树人,育栋梁之材

学院坚守立德树人根本任务,始终秉承“为党育人、为国育才”的初心使命,建有江苏省标杆院系、江苏省特色党支部、江苏省党建工作“样板支部”,荣获江苏省教育工作进集体。七十余年来,学院先后培养了包括中国工程院院士唐明述、曹湘洪、江东亮、徐德龙、刘加平,中国科学院院士施剑林,加拿大两院院士陈忠伟,澳大利亚科学院院士、欧洲人文和自然科学院院士王连洲,中国工程勘察设计大师蔡玉良等在内的2万余名优秀校友,他们在学术界、产业界、政府管理等领域持续创造卓越成就,成为国家和社会发展的中坚力量,为母校和学院赢得了广泛赞誉。

学院现设5个本科专业:无机非金属材料工程、材料科学与工程(含与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养英才班、2011)、高分子材料与工程、复合材料与工程、金属材料工程,其中4个获批国家一流专业/江苏省品牌专业,1个获批省一流专业/江苏省特色专业,5个专业均通过中国工程教育专业认证,获批江苏省产教融合型品牌专业(无机非金属材料工程)、江苏省级卓越工程师教育培养计划2.0专业(复合材料与工程)。

目前在校本科生近2000人、研究生1000余人。着力构筑材料类新工科双创人才“课程链-实践链-支撑链-创新链”四链一体沉浸式教育范式,推进“招生-培养-就业”校企双主体六共同合作育人体系。教学成果获国家优秀教学成果一等奖、国家优秀教材奖、江苏省高等学校教学成果特等奖和二等奖、江苏省研究生培养模式改革成果三等奖等。学生在中国国际大学生创新大赛(原“互联网+”)中屡获国家金奖。学生升学就业率高,政企事业单位等用人单位对毕业生满意度反馈好,毕业生5年内发展到中层管理以上的人数众多。

学院拥有江苏省实验教学示范中心,是材料工程领域教育部全日制专业学位研究生教育综合改革试点单位、材料科学与工程国家人才培养模式创新实验区、江苏省卓越工程师学院。学院积极拓展培养路径,推进国际化人才培养,与上硅所、中材集团、俄罗斯乌法理工大学等国内外知名大院大所签订联合硕、博士培养协议。设立7项校外奖助学金、研究生特别资助等奖励。

砼心创业,攀科学高峰

以原始创新推动科研成果服务国家重大战略工程和地方经济社会发展需要,学院科研成果在多个领域实现重大突破,在重大成果转化及服务行业、企业等方面形成鲜明特色和优势,为国家相关行业、江苏地方经济建设做出了积极贡献。上个世纪80年代,唐明述、韩苏芬先生创建了“碱-集料反应”快速检测法,获得了国家自然科学二等奖,其法被国际盛誉为“中国法”;李守惕先生发明的“运五飞机GP-81型喷雾设备”,获得了国家科学技术进步三等奖;新世纪以来,许仲梓、沈晓冬等教授提出的“低钙水泥体系及其在重点工程中防治碱基料反应的应用”,再次荣获了国家科学技术进步二等奖。

近年来,学院在气凝胶超级绝热材料、脱硝催化材料、通讯技术关键材料、特种光谱防御材料、新能源材料及其AI赋能、钛合金低成本化制备、腐蚀与防护以及低品质固废高值化利用等方面成果突出,在国内外具有较高的知名度和影响力,多次接受中央电视台等主流媒体专题报道,承担了包括国家“973”计划项目、“863”计划项目、国家科技支撑、国家重点研发、国家自然科学基金项目在内的各级各类课题千余项,科技经费超5亿元。

学院建设有材料化学工程全国重点实验室(胶凝材料研究室)、江苏先进生物与化学制造国家协同创新中心(高性能胶凝材料制造与应用分中心)、国家新材料测试评价平台复合材料行业中心(胶凝基复合材料分中心)、国家新材料产业发展战略咨询委员会南京分院、建材行业集料碱活性研究检测中心、江苏省无机功能及其复合材料重点实验室、江苏省非金属功能复合材料工程研究中心、先进无机功能复合材料江苏高校协同创新中心,是中国建材集团牵头的低碳无机非金属材料现代产业链共链单位、南京玻璃纤维研究设计院有限公司牵头的江苏省先进无机纤维复合材料创新联合体单位,是苏州实验室、长三角先进材料研究院合作单位之一,共建多个地方产业研究院、中俄联合实验室、中西生物医学材料联合实验室等诸多高水平科研平台。

培心铸魂,担强国重任

以培育具有家国情怀和使命担当的栋梁之材为目标,围绕“三全育人”综合改革要求,依托学生全员导师制、校友学长助力领航等制度,开展丰富多彩的紧扣学科主题的“砼心育才”品牌思政活动,激发学生的专业兴趣与家国情怀,努力把每一位学子都培养成为具有创新精神和实践能力的栋梁之材,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

未来,学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕国家十四五规划和2035远景规划、“3060”双碳战略,坚持“四个面向”,持续深化科产教融通创新,大力推进高水平人才培养,推进重大原始创新、关键技术研发和科技成果转化;以构建大平台、服务大工程、形成大成果为重要战略举措,助力打造有特色、有优势、有影响、有地位国际一流材料学科。

2025年5月更新